John Carpenters Kultfilm Sie leben habe ich bereits vorgestellt. Nun möchte ich mich auch anderen Filmen meines Lieblingsregisseurs der 80er-Jahre widmen. Hier betrachte ich die sogenannte apokalyptische Trilogie von John Carpenter etwas näher.

Das ist der inoffizielle Name für die Filme Das Ding aus einer anderen Welt (Teil 1), Die Fürsten der Dunkelheit (Teil 2) und Die Mächte des Wahnsinns (Teil 3).

Von der Handlung her ist jeder dieser Carpenter-Filme vollkommen unabhängig, doch eins haben sie gemeinsam: Ihre Geschichten könnten auf das Ende der Welt hinauslaufen. ‚Könnten‘ deshalb, weil zwei Filme, Das Ding und Die Fürsten der Dunkelheit, ein offenes Ende besitzen.

In Das Ding aus einer anderen Welt ist es eine außerirdische Lebensform, die das Leben auf der Erde komplett umgestalten würde, sobald es ihr gelänge, in bewohnte Regionen vorzudringen.

In Die Fürsten der Dunkelheit ist es der Vater Satans, der aus seinem Kerker befreit werden könnte, um darauf hin auf Erden zu wandeln.

Und in Die Mächte des Wahnsinns löschen sich die Menschen in blinder Wut und Mordgier selber aus, weil sie in den Bann alter Dämonengötter geraten.

Kein Wunder also, dass diese Trilogie sehr apokalyptisch daherkommt. Bis auf Das Ding aus einer anderen Welt hat es jedoch keiner der Filme zum Kultstatus gebracht, aber alle genießen innerhalb der Fangemeinde einen sehr guten Ruf.

Achtung! Hier wird es zu teilweise massiven Spoilern kommen!

Besonders bei Die Mächte des Wahnsinns. Wer sich diesen Film nicht kaputtmachen lassen möchte, sollte auf das Lesen der entsprechenden Passage verzichten.

Teil 1 – Das Ding aus einer anderen Welt

Die Antarktis! Wie vom Wahnsinn besessen verfolgen zwei norwegische Forscher mit einem Hubschrauber einen Schlittenhund. Immer wieder schießen sie auf ihn, versuchen seine Flucht zu beenden. Doch dem Husky gelingt es, eine US-amerikanische Forschungsstation zu erreichen. Bei der Landung des Hubschraubers sprengt sich der panische Pilot versehentlich in die Luft, der zweite Norweger schießt rücksichtslos um sich und wird daher von den amerikanischen Forschern in Notwehr erschossen.

Fassungslos versuchen die Amerikaner zu begreifen, was gerade geschehen ist. Si

e ahnen noch nicht, dass die Norweger versucht haben, eine grauenhafte Bedrohung aufzuhalten …

Carpenters The Thing ist ein Remake des Originals aus dem Jahre 1951. Jedoch entfernt er sich von diesem Film und nähert sich wieder der ursprünglichen Geschichte an, auf die die filmischen Werke eigentlich basieren. Der Kurzgeschichte Who Goes There? von John W. Campbell Jr.

Als der Film 1982 in den Kinos lief, floppte er gnadenlos. Mitverantwortlich dafür waren auch die harten Splatter-Elemente. Wenn sich das Ding in der Einsamkeit der Antarktis teilweise mit grauenhaftem Geheule aus seinen Wirten schält, ist Gänsehaut garantiert. Manche Verwandlungsszenen muten schon sehr surreal und absolut bedrohlich an und sind mit für damalige Verhältnisse guten Effekten umgesetzt.

Doch die Splatter-Elemente sind nicht das Schauerlichste an dem Film. In der klaustrophobischen Atmosphäre der Station, die so einsam unter weißen Schneemassen liegt, greift schnell die Paranoia um sich, als die Wissenschaftler erkennen, dass das Ding jede Lebensform imitieren kann. Wer ist noch ein Mensch? Wer ist bereits Teil eines außerirdischen Organismus, den die Norweger in einem Raumschiff unter dem Eis freigelegt haben? Jeder kann der Nächste sein, niemand kann dem anderen trauen. Hier wird wahrer Horror geschaffen.

Meiner Ansicht nach ist das Ding eines der gefährlichsten außerirdischen Wesen, das bisher in Filmen gezeigt wurde.

Es dringt in jede Zelle seines Wirts und übernimmt ihn Stück für Stück. Für mich war der Film beim ersten Mal ansehen noch unheimlicher als Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, obwohl Carpenters verschneite Schneelandschaft bei Tage hell und strahlend beinahe freundlich wirkt. Wenn die Sonne jedoch schwindet, erheben sich tückische Schatten und senken sich mit gespenstischer Stille über die abgeschnittene Station.

Fels in der Brandung ist Kurt Russel. Anders als die emotionale Ellen Ripley aus Alien ist Russels Figur, Helikopterpilot R. J. Mac Ready, ein ausgebuffter Hund, der sogar bei einem Monster wie diesem nicht aus der Ruhe zu bringen ist, aber trotzdem lebensnah wirkt, wie auch alle anderen Figuren, obwohl natürlich überall auf tiefe Charakterzeichnung zugunsten der Stimmung verzichtet wurde.

Auch das Ende ist für mich ikonisch. Nicht einmal in der letzten Filmsequenz baut die knisternde Spannung ab. Nachdem die ganze Station in die Luft geflogen ist und das abbrennende Feuer die einzig verbliebene Wärme bietet, sitzen sich die beiden letzten Überlebenden gegenüber, dem Erfrierungstod geweiht – es sei denn, einer von ihnen ist das Ding. Beide belauern sich misstrauisch.

Childs (Keith David): Ich bin auf alles gefasst.

MacReady: Meinst du, mich kann noch was erschüttern?

Childs: Also! Was machen wir?

MacReady: Ich schlage vor, wir warten noch ein bisschen. Mal seh‘n, was passiert …

Die beiden teilen sich einen Drink, dann hören wir wieder das Main-Thema. Die unheimliche Musik, die wie ein doppelter Herzschlag klingt, dringt während des Abspanns in uns ein.

Apropos Soundtrack: Nachdem ich mir seinerzeit den Soundtrack vom bekannten italienischen Komponisten Ennio Morricone zugelegt habe, war ich überrascht, Stücke zu hören, die im Film nicht vorkommen. Berichten zufolge war Carpenter nicht so ganz zufrieden mit manchen Stücken und tauschte sie entsprechend gegen eigene Kompositionen aus.

Trotzdem fanden die nicht verwendeten Melodien Morricones viel später ein anderes Zuhause. Als ich Jahre später im Kino Quentin Tarantinos Western The Hateful Eight erlebte (wieder Kurt Russel in einem ebenfalls sehr kalt temperierten Film), staunte ich nicht schlecht, als die nicht verwendeten Stücke von Das Ding aus einer anderen Welt an meine Ohren drangen.

Trotz seines Alters kann ich Carpenters Film im ewigen Eis nach wie vor nur Menschen mit starken Nerven empfehlen.

Originaltitel: The Thing. Science-Fiction, Horror. USA 1982. 109 Minuten. Regie: John Carpenter. Drehbuch: Bill Lancaster. FSK 16

Teil 2 – Die Fürsten der Dunkelheit

Im tiefen Gewölbe einer stillgelegten Kirche findet Vater Loomis einen geheimnisvollen Behälter, gefüllt mit einer grünen, rotierenden Flüssigkeit. Der Fund schreckt Loomis auf. Er bittet seinen Bekannten, den Universitätsprofessor und Quantenphysiker Howard Birack darum, den Behälter näher zu untersuchen. Professor Birack trommelt sofort eine Truppe seiner fähigsten Studenten und Kollegen zusammen.

Als die Gruppe bei der Kirche ankommt, werden sie nicht nur von Vater Loomis erwartet, sondern auch Obdachlose versammeln sich seltsam still und bedrohlich um das alte Gebäude. Sie scheinen die Wissenschaftler zu beobachten. Sie scheinen auf etwas zu warten.

Als die Wissenschaftler das Objekt und die Flüssigkeit näher analysieren, verschwindet vorerst unbemerkt einer nach dem anderen von ihnen. Nichtsdestotrotz finden sie heraus, dass der Behälter mit einem Schließmechanismus versehen ist, der sich nur von innen öffnen lässt. Der Behälter selbst ist über sieben Millionen Jahre alt, und aus der Übersetzung eines Buches, das in dem Gewölbe gefunden worden ist, geht hervor, dass der Vater Satans, eine dunkle Entität, die vor den Menschen auf Erden wandelte, seinen Sohn in den Behälter eingeschlossen hat. Bis jetzt hat Satan gewartet. Doch nun ist es Zeit, sich zu befreien und seinen Vater aus der Verbannung zurück auf die Erde zu holen …

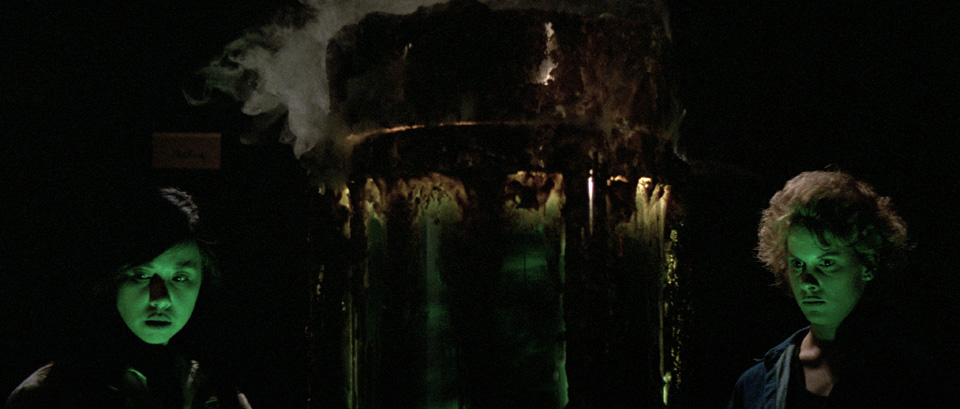

Hier wird Satan einmal ganz anders dargestellt. Nicht als gefallener Engel oder böser Dämon, sondern als grüne Flüssigkeit, die Menschen zu ihren Sklaven macht.

In Die Fürsten der Dunkelheit trifft der Glaube (der katholischen Kirche) auf die moderne Quantenphysik. Je tiefer die Wissenschaftler bohren, desto mehr begreifen sie, dass das Neue Testament umgeschrieben werden muss. Gerade Vater Loomis erschüttern diese neuen Erkenntnisse sehr. Das Böse ist nicht nur eine Macht von außen, sondern es steckt als lebendige Präsenz in jedem kleinsten Teilchen.

Satan – mitte (in Lisa – links)

Trotz dieser erfrischend anderen Ansätze ist der Film leider in keiner Weise unheimlich. Er hat jedoch Suspense und baut seine Geschichte wirklich gut auf, vom langen, circa 10-minütigen Vorspann, bis zur tödlichen Achterbahnfahrt, wenn zum Höhepunkt des Films die Hölle losbricht – und jeder endlich begreift, was in dieser Kirche geschieht. Am Ende versucht der Teufel seinen Vater durch den Spiegel von der anderen Seite auf unsere Welt zu ziehen. Das müssen die verbliebenen Wissenschaftler verhindern, wenn die Menschheit nicht untergehen soll.

Eng mit den Bildern verflochten ist der geniale Soundtrack

Die Musik ist für mich der wichtigste Teil dieses Werkes. Carpenter hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet und das, was wir sehen, mit seiner akustischen Komposition fest verwoben und den Film so auf ein neues Spannungslevel gehoben. In keinem anderen Carpenter-Film, nicht mal in Halloween, ist der Soundtrack ein so wichtiger Bestandteil des Gesamtwerks.

Satan (in Frank Wyndham)

Erwähnenswert ist auch der Auftritt des bedeutenden Rockmusikers Alice Cooper, der hier die kleine Rolle des inoffiziellen Anführers der Obdachlosen, Street Schizo, übernimmt. Es ist keine Sprechrolle, aber seine Miene sagt mehr als alle Worte. Cooper kann so herrlich finster und beängstigend gucken. Irgendwie denkt man, er sei stets bei den Obdachlosen präsent. Jedoch ist er in Wirklichkeit in nur wenigen Szenen zu sehen, hinterlässt aber einen prägenden Eindruck. Wenn ich an Die Fürsten der Dunkelheit denke, habe ich immer das Gesicht von Street Schizo vor Augen.

Ein kleines Easter Egg ist der Name des Paters, ‚Vater Loomis‘, den Donald Pleasence hier verkörpert. Pleasence spielt auch den gleichnamigen Doktor Samuel J. Loomis im Halloween-Franchise.

Originaltitel: John Carpenter’s Prince of Darkness. Horror. USA 1987. 102 Minuten. Regie: John Carpenter. Drehbuch: John Carpenter (als Martin Quatermass). FSK 16

Teil 3 – Die Mächte des Wahnsinns

Kurz vor der Veröffentlichung seines neuesten Romans Die Mächte des Wahnsinns verschwindet der berühmte Autor Sutter Cane (Jürgen Prochnow) spurlos. Daher beauftragt dessen Verleger Harglow (Charlton Heston) den Versicherungsdetektiv John Trent (Sam Neill) damit, Cane zu suchen. Harglow besteht auch darauf, dass sich Canes Lektorin Linda Styles (Julie Carmen) der Suche anschließt.

Die Suche führt John und Linda in das abgelegene Dorf Hobb’s End. Doch eigentlich dürfte es dieses Dorf gar nicht geben. Hobb’s End sollte nur in den Romanen von Sutter Cane existieren. Schon bald erkennen John und Linda, dass auch die sich seltsam verhaltenden Bewohner des Dorfes scheinbar Canes Roman entstiegen sind. John versucht, dieses Geheimnis zu lüften, doch je länger er in Hobb’s End bleibt, desto mehr greift ein seltsamer Wahnsinn um sich, der sich langsam auf das ganze Land ausbreitet …

Es kommt nicht oft vor, dass eine fiktive Figur der Hauptcharakter eines Films ist. Schon klar! Die meisten Filmfiguren sind fiktiv, jedoch stellen sie in ihren Geschichten immer reale Personen dar.

Nicht in Die Mächte des Wahnsinns. Hier folgen wir einer Geschichte, die der für uns fiktive Autor Sutter Cane geschrieben hat. Innerhalb der Geschichte ist der Autor natürlich real, jedoch sind Charaktere (und Orte), die er sich erdacht hat, logischerweise wiederum fiktiv. Doch mithilfe uralter, bösartiger Götter gebiert Cane seine Phantasmagorien in die Realität, sobald er über sie schreibt. Die Geschichte, die der Autor geschrieben hat, ist die Geschichte, die wir uns gerade ansehen. John und die meisten anderen Figuren wissen jedoch nicht, dass sie nur erdachte Figuren innerhalb dieser Geschichte sind.

Wenn Canes letztes Buch Die Mächte des Wahnsinns erscheint, versinkt die Welt in Blut und Chaos. Uralte Gottheiten werden wieder auferstehen.

Ich sehe den Film als Hommage an Stephen King (der womöglich reale Sutter Cane) aber vor allem an H.P. Lovecraft. Tatsächlich hat mich dieser Film mehr an Lovecrafts Werke erinnert, als so mancher offizielle Lovecraft-Film.

Die Mächte des Wahnsinns ist sehr kurzweilig, wenn auch der Horror einen Tick ausgeprägter hätte sein können. Trotzdem beginnt man sich zu fragen: Wo hört die Filmrealität auf? Wo fängt der Wahnsinn an? Sind die Verleger und all jene als real eingeführte Menschen, die mit Canes fiktiven Figuren in Berührung kommen, ebenfalls nur dessen Erfindung, da sie ja in dessen Werk auftauchen? Hier bieten sich wirklich interessante lovecraftsche Gedankenexperimente an.

Tricktechnisch sind die vorkommenden Dämonen schlecht gealtert. Da hätte man auch damals schon tiefer in die Spezialeffekt-Kiste greifen können (man vergleiche mit Das Ding aus einer anderen Welt).

Kleiner Funfact: Zurück aus Hobb’s End trifft John einen Zeitungsjungen. Der Junge wird gespielt von damals noch sehr jungen Hayden Christensen, dem späteren Darsteller von Anakin Skywalker ab Star Wars Episode 2.

Dass die Geschichte nicht besonders gut ausgehen könnte, verrät schon der Name der Ortschaft Hobb’s End. Gesprochen hört sich der Name an wie ‚Hopes End‘, das Ende der Hoffnungen.

Originaltitel: John Carpenter’s In the Mouth of Madness. Horror. USA 1994. 95 Minuten. Regie: John Carpenter. Drehbuch: Michael De Luca. FSK 16

Fazit zu den Filmen

Die Mächte des Wahnsinns ist leider John Carpenters letzter wirklich erwähnenswerter Streifen. Alle Filme danach haben es nicht über solides Mittelmaß hinausgeschafft. Sehr schade! Aber zu John Carpenters inoffizieller apokalyptischer Trilogie zählen Werke, die Beleg für den damaligen Höhepunkt seiner Schaffenskraft sind. Besonders Das Ding aus einer anderen Welt sticht hier hervor. Dieses Werk gehört nicht nur für mich zu den Top Sci-Fi-Horror-Filmen.

Alle Filme sind auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Bildquelle Die Fürsten der Dunkelheit: © Studiocanal

Bildquelle KI-Symbolbild: © Michael Sagenhorn mit ChatGPT 2025